日本は超高齢社会に突入しており、高齢化率の上昇が深刻化しています。なかには高齢者の人口が50パーセント以上となる限界集落も日本には複数見られ、介護難民や孤独死などの課題があります。少子高齢化の日本では、現状の把握をもとに将来に備えた介護対策が大切です。

本記事では、高齢化率50パーセント以上となる地域や日本の現状について解説します。限界集落の問題点や将来に備えた対策も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

「いいケアネット」では、大阪を中心に有料老人ホームや介護施設の情報を掲載しています。有料老人ホームや介護施設に関する情報は「いいケアジャーナル」で紹介しているので、施設選びにお悩みの方はご覧ください。

高齢化率とは

高齢化率とは、総人口に占める65歳以上の人口割合のことで、高齢社会の定義で使用されています。

高齢社会の定義では、高齢化率をもとに高齢化の進行具合を示しています。

高齢社会の定義は、以下のとおりです。

| 高齢社会の定義 | 高齢化率 |

| 高齢化社会 | 7パーセントを超えた社会 |

| 高齢社会 | 14パーセントを超えた社会 |

| 超高齢社会 | 21パーセントを超えた社会 |

日本では、高齢化率が増加傾向にあります。

超高齢化社会はいつから?日本の時代背景

日本では、2010年に高齢化率21%を超え、超高齢社会が継続しています。超高齢社会まで進んだ日本における高齢社会の時代背景は、以下のとおりです。

| 日本における高齢社会の時代背景 | 高齢化率が該当定義を超えた年 |

| 高齢化社会 | 1970年 |

| 高齢社会 | 1995年 |

| 超高齢社会 | 2010年 |

高齢化が進んだ背景には、医療技術の発達による平均寿命の延伸が考えられます。また、少子化も高齢社会が進んだ要因となり、今後も高齢者の割合増加が想定されます。

日本における高齢化率の現状

日本の高齢化率は年々増加しており、50パーセント近くなる地域もあり、高齢化が課題になっています。ここでは、日本における高齢化率の現状を以下4つの観点を通じて解説します。

- 高齢化率50パーセント以上となる限界集落の割合

- 令和5年の高齢化率と推移

- 高齢化率の将来推計

- 高齢化率が50パーセント近くを予測されている地域

高齢社会の現状について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。

高齢化率50パーセント以上となる限界集落の割合

限界集落とは、集落人口に対して65歳以上の高齢者が50パーセントを超え、社会的共同生活の維持が困難な集落のことです。総務省の「過疎地域における集落の状況に関する現況把握調査最終報告」によると、日本の全集落のうち、住民の50パーセント以上の割合は32.2パーセントです。

また、65歳以上の割合が50パーセント以上の集落を地方で分類したところ、もっとも多かったのが42.9パーセントの四国圏になります。

令和元年における地方別の限界集落の割合は、以下のとおりです。

| 地方 | 高齢化率50パーセント以上の割合 |

| 北海道 | 26.7パーセント |

| 東北圏 | 20.3パーセント |

| 首都圏 | 28.1パーセント |

| 北陸圏 | 36.3パーセント |

| 中部圏 | 36.2パーセント |

| 近畿圏 | 31.1パーセント |

| 中国圏 | 41.0パーセント |

| 四国圏 | 42.9パーセント |

| 九州圏 | 32.3パーセント |

| 沖縄県 | 5.2パーセント |

前回調査となる平成27年度と比較したところ、すべての地方で高齢化率50パーセント以上の割合が増えていました。そのため、限界集落は今後も増えると想定されます。

参考:総務省|過疎地域における集落の状況に関する現況把握調査最終報告

令和5年の高齢化率と推移

令和5年10月時点における日本の高齢化率は、29.1パーセントです。高齢者の構成比率は次の結果になっています。

| 年齢別人口 | 高齢化率の割合 |

| 65~74歳 | 13.0パーセント |

| 75~84歳 | 16.1パーセント |

| 85~94歳 | 4.8パーセント |

| 95歳以上 | 0.6パーセント |

65歳以上のうち、75〜84歳の人口は65〜74歳を上回っています。また、高齢化率の推移は、上昇を続けているのが日本の高齢社会の現状です。

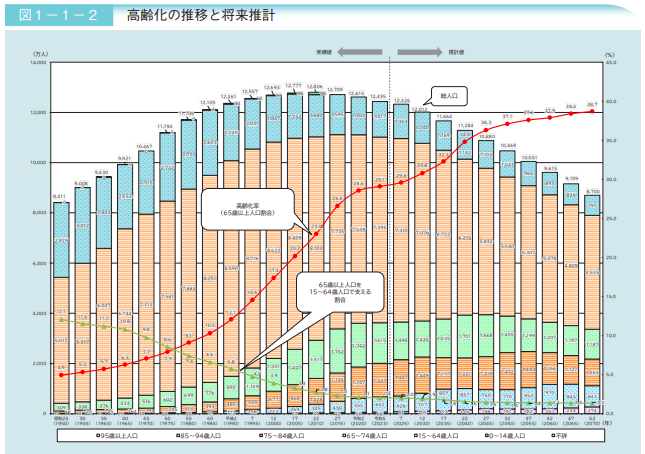

高齢化率の将来推計

日本における高齢化の推移は、今後も上昇傾向にあります。内閣府の「令和6年版高齢社会白書(全体版)」によると、日本の高齢化率は2070年に38.7パーセントになるといわれています。

つまり、国民の2.6人に1人が65歳以上になることが推計されているのです。また、2070年には総人口に占める75歳以上の人口割合は25.1パーセントと推計されています。約4人に1人が75歳以上の社会が到来

する点を、押さえておきましょう。

高齢化率が50パーセント近くを予測されている地域

地域によっては、2070年以前に高齢化率が50パーセント近くと予測されています。内閣府の「令和6年版高齢社会白書(全体版)によると、2050年に高齢化率が50パーセント近くになると推計されているのは、以下の地域です。

| 地域 | 2050年の65歳以上人口割合 |

| 秋田県 | 49.9パーセント |

| 青森県 | 48.4パーセント |

| 岩手県 | 45.9パーセント |

| 高知県 | 45.6パーセント |

高齢率50パーセント近くの地域では、高齢化により限界集落が増える可能性も考えられます。ただし、都心部でも限界集落が見られるため、いずれの地域も高齢化率は今後の課題です。

高齢化率50パーセント以上となる限界集落の問題点

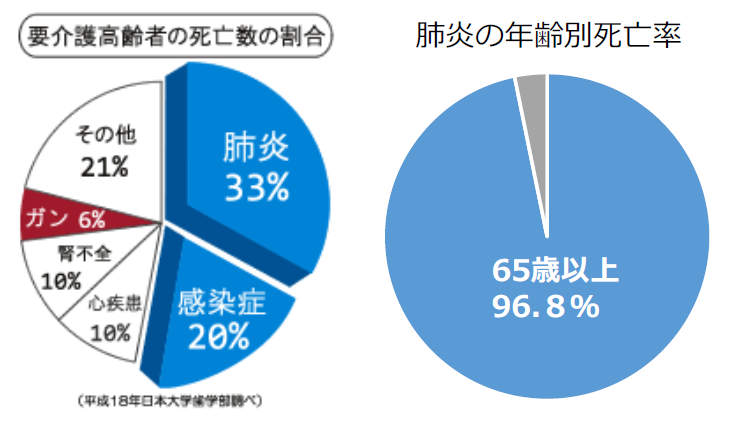

高齢化率50パーセント以上となる限界集落では、医療や介護の面においてさまざまな問題が生じます。主な問題点は、以下の5つです。

- 介護難民になる可能性がある

- 老老介護や認認介護が増加する

- 孤独死のリスクが高まる

- 少子高齢化によりコミュニティ機能が低下する

- 街の維持が困難になる

日本の高齢化は上昇傾向のため、限界集落以外でも今後課題となります。超高齢社会と呼ばれる日本の医療・介護に関する問題点が知りたい方は、参考にしてください。

介護難民になる可能性がある

限界集落では介護従事者の人手不足により、介護難民になる可能性があります。介護難民とは、介護サービスを利用できない人のことです。

限界集落では、若者が地元を離れる傾向が強く、家族が遠方にいるため在宅介護をしてくれる人がいない可能性があります。また、医療や介護施設で受け入れてもらえないケースも少なくありません。

社会的共同生活の維持が困難な限界集落では、介護問題が深刻になります。

老老介護や認認介護が増加する

高齢化率50パーセントの限界集落では、老老介護や認認介護の増加が想定されます。老老介護とは、高齢者の介護を高齢者が行うことです。高齢者の定義は65歳で、主に配偶者や兄弟、子が介護者になります。

認認介護とは、介護する側・される側いずれも認知症を発症していることです。日本の老老介護の割合は、年々増加しています。

老老介護や認認介護では、介護疲れによる共倒れや高齢者虐待リスクなど、さまざまな問題が生じます。限界集落では、老老介護や認認介護の問題に直面しやすいため、課題解決へ向けた対策が必要です。

▼老老介護の割合については、以下で詳しく解説しています。

老老介護の割合は?日本の現状や高齢者同士で介護する問題点・解決策を解説

孤独死のリスクが高まる

限界集落では子どもや親族が遠方に住んでいたり、近隣住民との接点が少なかったりする理由から、孤独死のリスクが高まります。孤独死が起きる原因は、医療・介護体制不足や人との交流頻度低下などが挙げられます。

社会的共同生活が困難な限界集落では、体調に異変が起きた際、まわりに気づいてもらえないケースも珍しくありません。助けを求める相手がいない点は、高齢化率が高い地域にとって深刻な課題となります。

▼孤独死の原因や対策については、以下で詳しく解説しています。

少子高齢化によりコミュニティ機能が低下する

高齢化率が高ければ、祭りや冠婚葬祭などのコミュニティ機能維持が困難になります。コミュニティ機能の低下が続くと、コミュニティを支える担い手が減少するだけでなく、住民同士の共同活動の機会が減少します。

次第に住民間で閉塞感が広がり、伝統文化が消滅する可能性も少なくありません。住民同士の交流の場が減ってしまうと、社会との関わりが減るため、認知症リスクが高まります。限界集落では、助け合いの仕組みを整えられなくなる可能性についても押さえておきましょう。

街の維持が困難になる

高齢化率が高い地域では町の維持が困難になり、生活する上でさまざまな支障をきたします。後継者不足やリーダーとなる人材が減少すると、商店の閉店やインフラの老朽化が懸念されるためです。

外出する際の交通手段が不便になると、医療や介護施設へ足を運ぶことも難しくなります。また、買い物も不便になり、健康を損なうリスクも生じます。万が一の備えがなく、適切な治療や介護を受けられない場合がある点についても理解しておく必要があります。

高齢化率50パーセント以上に備える3つの対策

超高齢社会の日本では、今後も高齢化率に関する問題が生じます。なかには、高齢化率50パーセント以上の地域もあるため、万が一介護状態になった場合の備えが必要です。

ここでは、高齢化率50パーセント以上に備える対策を3つ解説します。

- 健康寿命を延ばす

- 地域とのつながりを持つ

- 生活環境を見直す

超高齢社会の日本における介護の備えが知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

1.健康寿命を延ばす

健康寿命とは、他人の手を借りず自立した生活ができる期間をいいます。健康寿命と平均寿命に差が生じる場合、介護や支援が必要になる期間が長くなります。

厚生労働省の「健康寿命の令和4年値について」によると、2022年において、平均寿命と健康寿命の差は、男性が8. 48年で女性は11. 64年です。

つまり、男女ともに10年ほど持病により介護や支援が必要な生活を送っている状況といえます。高齢化率が増加傾向の日本では、医療・介護の負担や費用削減として健康寿命の延伸が重視されています。

▼健康寿命の概要や平均寿命との違いについては、以下で詳しく解説しています。

健康寿命とは何か簡単に解説!平均寿命との違いや日本の取り組みも紹介

2.地域とのつながりを持つ

介護難民や老老介護、孤独死対策には、地域とのつながりを持つ必要があります。地域との交流がなければ、認知症や孤独死のリスクが高まるためです。近隣の人とつながりを維持するためには、交流会などへの積極的な参加や地域包括支援センターの活用がおすすめです。

地域包括支援センターとは、高齢者とその家族の暮らしを支えることを目的として設置されている機関になります。介護状態の有無に関わらず、すべての高齢者が利用可能なため、将来の備えとして活用しましょう。

▼地域包括支援センターについては、以下で詳しく解説しています。

3.生活環境を見直す

高齢化率が高い地域に暮らしている場合、将来に備えて生活環境を見直すのも手段の一つです。高齢者人口が高い地域では、介護難民になる可能性が懸念されます。

家族が遠方にいて将来介護状態になった場合を不安視する方は、引っ越しや建て替えを検討しましょう。また、介護の備えとして、高齢者施設への入居も考えるのもおすすめです。

大阪を中心に多数の高齢者向け介護施設の情報を掲載している「いいケアネット」では、入居無料相談を受け付けております。介護難民などの不安から施設入居を検討している方は、お気軽にご相談ください。

▼介護施設の探し方については、以下で詳しく解説しています。

日本では高齢化率50パーセント以上に備えた対策が必要不可欠【まとめ】

日本では高齢化率が年々上昇しており、2070年には総人口のうち65歳以上の高齢者の割合が40パーセント近くなると推計されています。高齢化率が50パーセント以上となる限界集落も日本各地で見られるため、超高齢社会への対策が大切です。

超高齢社会への対策には、健康寿命の延伸や生活環境の見直しなどがおすすめです。日本の高齢化率に関する現状を踏まえた上で、将来の介護へ備えた対策を検討しましょう。

大阪を中心に多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。

監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行

一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。