「世帯分離って具体的にどういった制度なの?」

このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?

世帯分離は、親と同居している方にとって、知っておくべき制度です。世帯分離により介護費用の負担を軽減できたり、保険料を下げられたりするからです。

そこで本記事では世帯分離について詳しく解説します。世帯分離を行うメリット・デメリットや手続きの方法も紹介しているので、自身にとって良い選択をしたい方は最後までご覧ください。

世帯分離とは

世帯分離とは、同居していながらも世帯を分けて生計を別々にすることです。世帯分離は主に「親と子」の間で行われます。

要介護の親が同居している場合、世帯分離により介護費用を軽減できる可能性があります。介護における経済的負担を減らしたい方は、世帯分離と介護費用との関係性を確認しておきましょう。

関連記事:家族の介護でもらえるお金は?ジャンル別に9つの制度を解説

世帯分離を行う4つのメリット

世帯分離には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

高齢の家族を持つ方は以下のメリットを把握しておきましょう。

- 介護保険施設にかかる費用が安くなる

- 高額介護サービス費制度による自己負担額の上限が下がる

- 後期高齢者医療制度の保険料が低くなる

- 国民健康保険料が軽減する可能性がある

順番に解説します。

介護保険施設にかかる費用が安くなる

世帯分離により、介護費用をおさえやすくなるのがメリットです。

介護費用は、「本人の収入」もしくは「世帯の収入」で決まる場合がほとんどです。

たとえば「介護保険負担限度額認定制度」は、介護保険施設やショートステイサービスを利用したときにかかる居住費・食費を軽減できる制度です。所得に応じて負担額が設定されており、所得が低いほど負担額も軽減される仕組みになっています。

そのため、世帯を分ければ「世帯収入」を軽減でき、結果的に介護費用をおさえることにつながるのです。

その差は1か月あたり数万円にも及ぶケースが多く、金銭的な負担を感じている場合は魅力的な選択肢といえるでしょう。

関連記事:介護保険の「負担限度額認定制度」とは?費用負担を軽くする上限とは

大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!

参考:厚生労働省『介護保険施設における食費・居住費の基準費用額について』

厚生労働省『介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります』

高額介護サービス費制度による自己負担額の上限が下がる

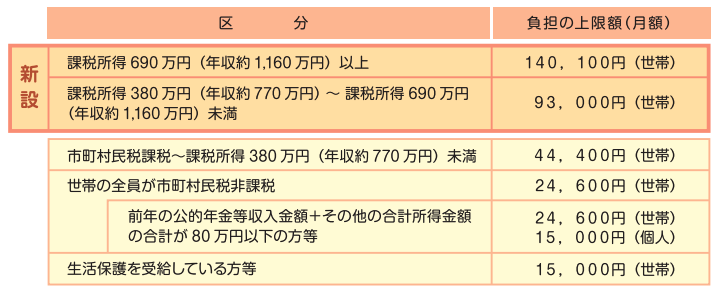

高額介護サービス費制度とは、利用者が支払った介護サービス費の合計が負担上限額を超えたときに払い戻される制度です。

2021年8月利用分以降の負担上限額は以下のとおりです。

出典:厚生労働省『令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担上限額が見直されます』

所得に応じて負担の上限額が設定されています。世帯分離をすれば所得が減るため、上限額が下がり、介護費用の負担を軽減できます。

関連記事:高額介護サービス費とは?基本や計算方法・手続きまでわかりやすく解説

後期高齢者医療制度の保険料が低くなる

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の後期高齢者が加入の対象となる公的な医療制度です。後期高齢者は、年齢や疾患特性を考慮した必要な医療を受けられます。

保険料は前年の所得によって決定され、負担額が算出される仕組みです。また、所得が低い方向けに保険料を軽減できる制度も用意されています。

そのため、世帯分離により所得が減れば、保険料負担を軽減できる可能性があります。

参考:東京都後期高齢者医療広域連合『保険料の決め方・賦課』

国民健康保険料が軽減する可能性がある

すべてのケースに該当するわけではありませんが、世帯分離により、国民健康保険料が下がる場合があります。

基本的に「国民健康保険料」の金額は前年の所得で計算されます。前年の所得次第で、世帯分離で負担額が減らせる可能性があるのです。

国民健康保険に加入している場合には、一度世帯分離における保険料の変化を確認してみると良いでしょう。

世帯分離を行う3つのデメリット

世帯分離には魅力的な部分がありますが、デメリットも存在することを覚えておかなければなりません。

具体的にどのようなデメリットが生じるのか、以下を見ていきましょう。

- 扶養手当や家族手当の対象外になる

- 各世帯で国民健康保険を納める必要がある

- 手続きの手間が増える

1つずつ解説します。

大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!

扶養手当や家族手当の対象外になる

世帯分離を行う場合、世帯主の勤務先から支給される扶養手当や家族手当の受給ができなくなる可能性があります。

同じ住所に住んでいたとしても、住民票上の世帯が分かれると対象外となるからです。

手当がなくなったとしても、世帯分離後の恩恵のほうが大きいと判断できるなら、世帯分離を検討する価値があります。

各世帯で国民健康保険を納める必要がある

家族も自分も国民健康保険に加入している場合、世帯を分けた後は世帯主となって国民健康保険を納めなければなりません。

同一世帯であれば、世帯主が負担することとなりますが、世帯を分けると各自が世帯主となるのです。そのため、場合によっては、国民健康保険の負担が増える可能性があります。

手続きの手間が増える

世帯分離にはさまざまな手続きが必要です。住民票を取得したり、複数の書類に記入したりするなど、手続きを済ませるまでに多くの工程があります。

さらに世帯を分離した後、親が高齢により子どもが代わってなんらかの手続きをする場合は「委任状」も必要です。

同じ世帯であれば委任状が不要であることを考えると、世帯分離の手続きだけではなく、その後の各手続きにも負担が増える可能性をを覚えておかなければなりません。

世帯分離の手続き方法2ステップ

世帯分離を行う際、書類などの不備により、なかなかスムーズに完了できない場合があります。そのため、あらかじめ必要なものや手続き方法を把握しておくことが大切です。

- ステップ1.必要なものを揃える

- ステップ2.市区町村の窓口で申請手続きを行う

順番に見ていきましょう。

ステップ1.必要なものを揃える

世帯分離の手続きを行う際には、まず必要なものを揃えてください。

【世帯分離の手続きに必要なもの】

- 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)

- 国民健康保険証(国民健康保険に加入している場合)

- 世帯変更届

- 印鑑

本人確認書類は、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証であれば1枚の提示で問題ありません。

ただし、そのほかの本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)は、2枚以上の提示が求められるので、必要に応じて準備してください。

また、世帯変更届は、窓口で受け取れます。記入する項目があるので、すべての内容に目を通して、記入を済ませてから提出します。

ステップ2.市区町村の窓口で申請手続きを行う

世帯分離の手続きは、窓口でのみ対応しています。そのため、お住まいの市区町村の窓口へ足を運ぶ必要があります。

窓口では、本人確認書類や世帯変更届などを提出します。場合によっては印鑑の押印が求められる場合があるので、印鑑も忘れずに持っていきましょう。

なお、親に代わって子どもが世帯分離の手続きを行う際は「委任状」が必要です。世帯分離の手続きは同一の世帯であっても、親の委任状が必要となるので注意してください。

世帯分離の申請で断られないためのポイント

世帯分離では、申請理由を確認されるケースがあります。その際は「生計を別々にすることにした」と、世帯分離における本来の目的を伝えましょう。

以下のように、この記事で解説してきた「世帯分離による介護視点の恩恵」が申請理由だとしても、正式な手続きの場においては伏せておくのが望ましいといえます。

- 介護費用の負担を軽減させたいから

- 保険料を安くしたいから

不適切な申請理由と判断され、受理されない可能性が高まります。

世帯分離のメリット・デメリットを把握した上で申請を進めよう【まとめ】

世帯分離は、家族に高齢者がいる場合によく検討されます。

必ずしも世帯分離をしたほうが費用面の負担が軽減するわけではないものの、手続きを済ませたほうが介護関連の費用は安価になるケースが少なくありません。

いずれにせよ、世帯分離におけるメリット・デメリットを考慮した上で、申請するかどうかを慎重に判断しましょう。

大阪を中心とした高齢者向けの介護施設の情報を多数掲載する「いいケアネット」では、介護保険や介護サービスの情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中!

世帯分離に関するよくある質問

最後に世帯分離に関するよくある質問と回答をまとめました。

夫婦間で世帯分離はできるの?

原則不可です。民法第752条において「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められているからです。

ただし、事実上の別居で、夫婦で生計が別々である状態を証明できれば、世帯分離が認められる可能性もあります。

監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行

一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。