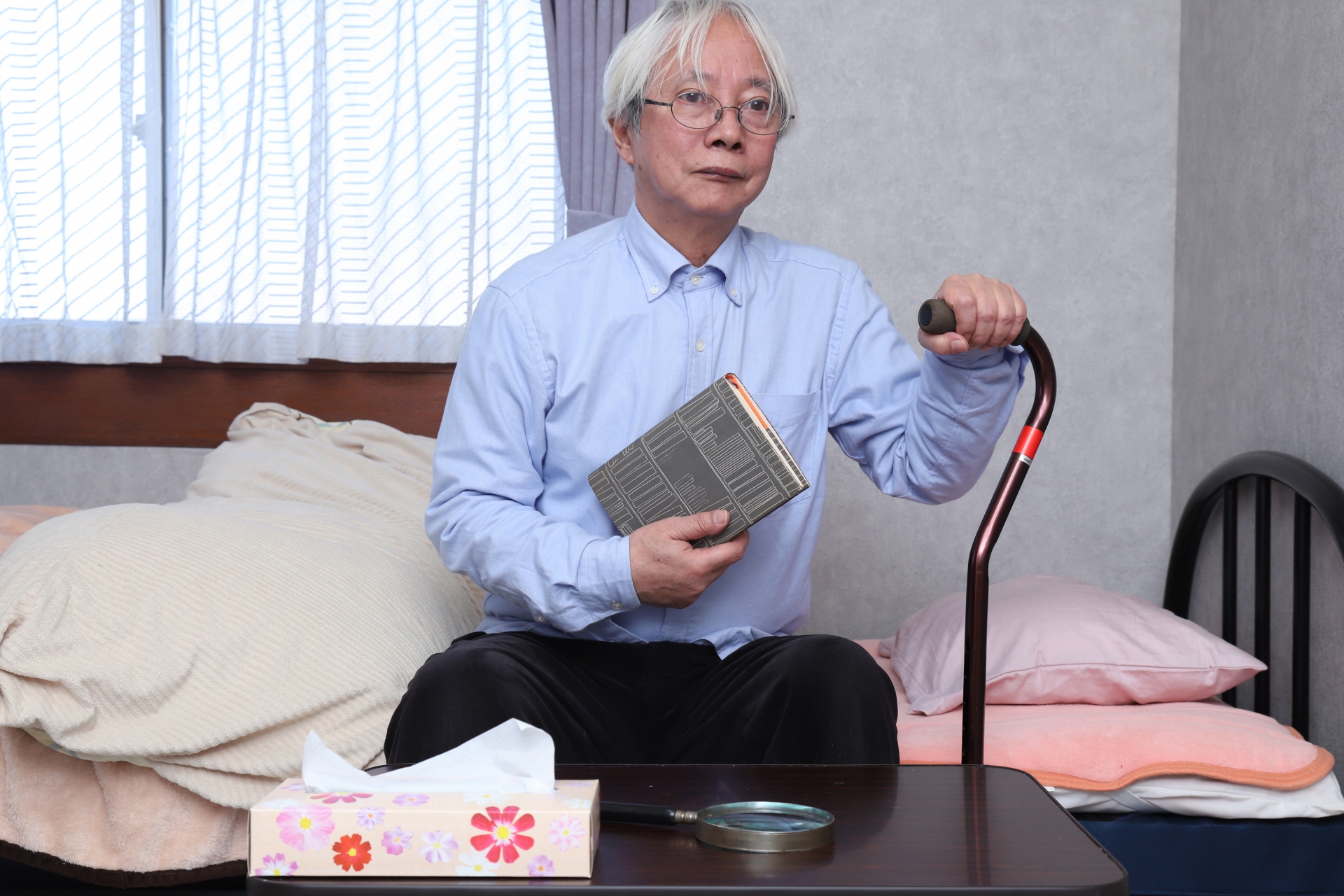

介護の備えには、介護保険被保険者証があります。しかし、介護保険被保険者証はいつもらえるのか疑問を感じる方もいるでしょう。

介護サービスを利用するにあたって、介護保険被保険者証が見当たらないといった事態が起こらないようにもえらるタイミングを理解しておくことが大切です。

本記事では、介護保険被保険者証がいつもらえるのかタイミングを解説します。申請方法や使用のタイミングも紹介するので、介護保険被保険者証について理解を深めたい方は参考にしてください。

「いいケアネット」では、大阪を中心に有料老人ホームや介護施設の情報を掲載しています。有料老人ホームや介護施設に関する情報は「いいケアジャーナル」で紹介しているので、施設選びにお悩みの方はご覧ください。

介護保険被保険者証はいつもらえる?

万が一に備えて、介護保険被保険者証がいつもらえるのか理解しておくことが大切です。もらえるタイミングは、以下の時期になります。

- 65歳以上の方全員に交付

- 40歳~64歳で要支援・介護認定を受けた場合に交付

交付されるタイミングや対象者を解説するので、参考にしてください。

65歳以上の方全員に交付

第1号被保険者の介護保険被保険証の交付時期は65歳の誕生日あたりで、市区町村から交付されます。交付対象者は、被扶養者や生活保護受給者などを含めた65歳以上の方全員です。

介護保険料の徴収方法は、原則年金からの天引きで、65歳になった月から徴収が開始されます。

なお、介護保険の納付期間で滞納していた時期があると、介護保険証を受け取っても自己負担の割合が大きくなってしまう可能性があります。

滞納歴がある場合、滞納期間に応じて対応が異なるため、まずはお住まいの地方自治体に相談してみましょう。

▼介護保険料の平均納付額については、以下で詳しく解説しています。

介護保険料はいくら?65歳以上の平均納付額から滞納の影響まで解説

40歳~64歳で要支援・介護認定を受けた場合に交付

第2号被保険者の介護被保険証は、特定疾病により要介護認定を受けた場合に交付されます。交付対象者は、特定疾病により要介護認定を受けた40歳~64歳の方です。

第2号被保険者の介護保険証の対象となる疾病は、以下の16種類です。

- がん(末期)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険料は、医療保険料とあわせて徴収されます。万が一65歳に満たない状況で介護が必要となった場合でも、第2号介護保険被保険者証を交付できる点について覚えておきましょう。

▼介護保険法の詳細については、以下で詳しく解説しています。

介護保険法をわかりやすく解説|目的や制度の仕組み、最新の改正まで

【パターン別】介護保険被保険者証の申請方法

介護保険被保険者証は、介護に関するさまざまなシーンで使用します。申請が必要になるシーンは、主に以下の4つです。

- 介護保険被保険者証がない場合の再発行方法

- 住所変更をする場合の申請方法

- 要介護認定の更新手続きをする場合の申請方法

- 介護施設へ入所する場合の申請方法

各申請方法について解説するので、参考にしてください。

介護保険被保険者証がない場合の再発行方法

介護保険被保険者証を紛失してしまった場合には、地方自治体の担当窓口で再交付の手続きを行います。ないと気がついた時点で再交付を申請しておかないと、介護サービスを利用する際に、スムーズに手続きを進められなくなってしまうため注意が必要です。

紛失の際、本人が申請する場合に必要なものは、以下の2つになります。

- 介護保険被保険者証等再交付申請書

- 本人確認書類

自治体によってはホームページから必要書類をダウンロードできるため、手続きの手間を削減できるよう活用するのがおすすめです。。

住所変更をする場合の申請方法

介護保険証で住所変更の申請を行いたい場合は、状況によって手続き方法が異なります。各状況の手続き方法は、以下のとおりです。

| 申請時の状況 | 申請方法 |

| 同一の市区町村内で転居した場合 | 住んでいる地方自治体の窓口で申請 |

| 住んでいる市区町村以外へ転居する場合 | 転居前と転居後それぞれの地方自治体窓口で申請 |

同一の市区町村内に転居する場合、必要書類は介護保険証と本人確認書類のみで手続きが完了します。

しかし、市外などへ転居する場合には、介護保険証のほか転居前の地方自治体で資格損失手続きを行ったあとに受給資格証明書を取得する必要があります。転出後、新たに転入した地方自治体で受給資格証明書を提出してください。

住んでいる市区町村外へ転居する場合は、転入してから14日以内に手続きを済ませる必要があります。期日を過ぎてしまうと、要介護認定の再申請など手続きの手間が増えるため注意しましょう。

要介護認定の更新手続きをする場合の申請方法

要介護認定は自動更新されないため、手続きが必要です。更新手続きは、住んでいる自治体の介護保険担当窓口と地域包括支援センターで行います。

申請は、以下の流れで進めていきます。

- 要介護認定更新申請書を窓口に提出する

- 要介護認定調査を受ける

- かかりつけ医から主治医意見書を作成してもらう

- 介護認定審査会で要介護度認定が行われる

- 介護保険被保険者証が自宅に届く

要介護認定の更新申請は、有効期限の満了日60日前から手続き可能です。

更新手続きをした場合、認定結果が出るまでには介護保険被保険者証は30日ほどかかるため、早めに申請しましょう。

介護施設へ入所する場合の申請方法

介護施設への入所が決まった場合は、利用先に介護保険被保険者証を提示するだけで手続きが完了します。ただし、現住所とは異なる地方自治体の介護施設へ入所する場合は、現住所の市区町村で手続きを行う必要があります。

介護施設へ入所する際、住宅地特例制度が適用されるケースもあるため、事前にお住いの地方自治体に問い合わせておくのがおすすめです。住宅地特例制度とは、ほかの市区町村の施設に入所・入居して住所変更した場合に元の住所の被保険者になることです。

制度によっては、住所変更により介護保険料が高くなるデメリットを解消できるため、事前に確認しておきましょう。

介護保険被保険者証はいつ使う?使用するタイミング

介護保険被保険者証が交付されたあとは、使用するタイミングを理解しておく必要があります。主なタイミングは、以下の3つです。

- 要介護認定の申請手続きをするとき

- 介護サービスを利用するとき

- 介護給付金を申請するとき

スムーズに手続きができるよう、理解を深めましょう。

要介護認定の申請手続きをするとき

介護保険被保険者証は、要介護認定の申請手続きをする際に使用します。申請を行う際は、以下の書類が必要です。

- 要支援・要介護認定申請書

- 介護保険被保険者証

- 健康保険被保険者証

- マイナンバー

- 本人確認書類

- 主治医の情報が確認できるもの

第2号被保険者は持っていない場合もありますが、65歳以上となる第1号被保険者は交付されているため、必ず準備しておきましょう。また、要介護認定の更新手続きでも介護保険被保険者証は必要な点についても、あわせて覚えておきましょう。

介護サービスを利用するとき

介護保険被保険者証は、介護サービスを利用するときに必要になるため準備しておきます。介護サービスを利用する場合、住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。

申請の際、第1号被保険者となる65歳以上の方は介護保険被保険者証が必要です。サービスを利用するときは、サービス事業者に介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を提示します。

また、介護サービスを利用する場合、介護サービス計画となるケアプランを作成する必要があり、そのときに介護保険被保険者証の提示を求められます。介護保険被保険者証は介護サービスの利用全般で使用するため、忘れず用意しましょう。

介護給付金を申請するとき

介護保険では、介護用品や住宅改修をする場合に介護給付金が支給されます。申請には、介護保険被保険者証が必要です。

介護状態になったときは、リフォームや用品の購入などがあるため、費用負担を減らせるよう介護給付金は申請しましょう。書類が不備の場合、介護給付金の支給も遅くなるため、介護保険被保険者証は必ず準備することが大切です。

介護保険被保険者証で利用できる介護サービス

介護保険被保険者証で利用できる介護サービスは、複数あります。主な介護サービスは、以下の3つです。

- 在宅介護サービス

- デイサービス

- 施設入居サービス

特徴をもとに、自分に適した介護サービスを利用しましょう。

在宅介護サービス

在宅介護サービスとは、スタッフが訪問し、自宅で介護を受けられるサービスのことです。自宅で介護サービスを受けられるため、介護費用を抑えられるだけでなく、精神的な安定を得られます。

利用できる主なサービスは、以下のとおりです。

| サービス | 特徴 |

| 訪問介護 | スタッフが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行う |

| 訪問入浴看護 | 自宅の浴槽で入浴が困難な場合に入浴介助を行う |

| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリを実施する |

| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、医療行為を行う |

| 療養管理指導 | 医師や薬剤師などが自宅を訪問し、療養時の指導を行う |

自宅で介護を行いたい場合は、在宅介護サービスの利用がおすすめです。

デイサービス

デイサービスとは、要介護状態の場合に利用できるサービスのことです。当事者がデイサービスに通い、入浴や機能訓練などを日帰りで行います。

デイサービスで利用できる主なサービスは、以下のとおりです。

| サービス | 特徴 |

| デイサービス | 施設へは送迎車を利用して通う

食事や入浴などサービスを日帰りで利用する |

| デイケア | 日帰りでリハビリを受ける |

| ショートステイ | 短期間で施設に宿泊し、介護や支援を受ける |

デイサービスは、介護者が在宅介護できない場合に活用できます。

施設入居サービス

施設入居サービスとは、施設へ入居して介護サービスを受けることです。介護の状態によって、利用できる施設は異なります。

施設入居サービスで利用できる主なサービスは、以下のとおりです。

| サービス | 特徴 |

| 特別養老老人ホーム(特養) |

|

| 介護老人保健施設(老健) |

|

| 介護医療院 |

|

自身の介護状態にあわせて、入居するサービスを検討しましょう。なお、「いいケアネット」では「入居無料相談」を受け付けております。条件に合った施設を見つけたい方は、お気軽にご相談ください。

介護保険被保険者証がいつもらえるか把握しておこう【まとめ】

介護保険被保険者証は、第1号と第2号の2種類があります。第1号被保険者証の場合、65歳の誕生日を迎えたら交付されます。

また、第2号被保険者の介護被保険証は、特定疾病により要介護認定を受けた場合に交付されるため、違いを理解しておきましょう。介護保険被保険者証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用する際に活用します。

介護状態になった際、スムーズに利用できるよう、もらえるタイミングと使用方法を理解しておきましょう。

なお、老人ホームの費用で悩んだ際は、「いいケアネット」から探すのがおすすめです。

大阪を中心に多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問や情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。

介護保険被保険者証に関するよくある質問

介護保険被保険証の色の違いは?

介護保険被保険者証の色は、市区町村ごとに異なります。色は自治体が独自に決めているためさまざまですが、いずれも介護保険被保険者証です。

介護保険被保険者証で多い色には、水色やピンク、淡い緑、黄色などがあります。

介護保険被保険証は毎年届く?

介護保険被保険証は毎年届きません。介護保険被保険者証に有効期限はありませんが、要介護認定を受けた場合は期間が定められています。

要介護認定を受けている場合は、更新手続きが必要です。介護保険被保険者証は毎年届かないため、紛失しないよう注意しましょう。

介護保険証がないとどうなる?

介護保険被保険者証は、介護サービスを利用する際に必要な書類です。ないとサービスの利用などで保険を使えないため、高額な利用料を全て自己負担で賄う可能性があります。

そのため、高齢者の家族がいる場合には、必ず介護保険証の交付時期や交付状況などを確認しておきましょう。

監修者 大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士 森下 竜一

大阪大学医学部大学院寄附講座教授・医学博士。スタンフォード大学での研究経験を持ち、健康医療戦略の政府参与や2025年大阪・関西万博の総合プロデューサーを務める。これまで多くの受賞歴を持ち、抗加齢医学専門医などの資格も保有。