パーキンソン病は、運動機能の低下や筋肉の硬直などの症状が特徴的で、日常生活で多くの困難を抱えています。

なかでも問題となるのが、痰の絡まりによる呼吸困難や誤嚥性肺炎です。

痰吸引を適切に実施しないと肺炎を引き起こすリスクが高まるため、専門的な支援が重要となります。

そこで本記事では、パーキンソン病とはどのような病気なのかを解説した上で、痰吸引をしないとどうなるのかをお伝えします。

また、当メディアにパーキンソン病から肺炎に発展してしまった方から相談の連絡があった事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。

パーキンソン病とは

パーキンソン病とは、高齢者を中心に発生しやすい神経変性疾患です。

まずはパーキンソン病の原因と症状を詳しく解説していきます。

パーキンソン病の原因

パーキンソン病の原因は完全には解明されていませんが、脳内の「黒質」と呼ばれる部分に位置する神経細胞の減少が原因で発生します。

黒質は神経伝達物質である「ドーパミン」を生成しており、体の動きの調整に重要な役割を果たしています。

しかしドーパミンの不足により、運動制御に問題が生じ、パーキンソン病特有の症状が現れるのです。

ドーパミン不足が発生する原因は解明されていないものの、順天堂大学の研究結果によると、10人に1人が遺伝によるパーキンソン病とされています。

なお、遺伝によって発症した方と、遺伝以外の理由で発症した方とを比較した結果、2.5〜4.7倍遺伝が原因で発症しているのが明らかになりました。

いくつかの要因が複雑に絡み合ってパーキンソン病を引き起こすと考えられていますが、さらなる研究が必要とされています。

参考:日本学術振興会「新規パーキンソン病の原因遺伝子の発見」

パーキンソン病の症状

パーキンソン病の症状は、主に以下のような運動機能に影響を及ぼします。

- 手や腕の震え

- 筋肉のこわばり

- 日常動作の遅れ

- 不安定なバランス感覚

- 嗅覚の低下

- 睡眠障害

- 抑うつ症状

- 自律神経障害

- 便秘や排尿障害

- 血圧の変動

上記の症状は個人差が大きく、進行速度や現れる順番も異なるため、早期の診断と適切な治療が重要です。

パーキンソン病の進行を把握できるよう、初期症状と末期症状の違いについて、深掘りしていきます。

初期症状

パーキンソン病の初期症状は、動きの遅さや筋肉のこわばり、手足の震えが現れます

日常生活でたとえると、歩行時に足を引きずっていたり歯磨きや洗髪が難しくなったりする違和感が見られます。

動作の不安定さだけでなく、自律神経の乱れによる便秘や睡眠障害などの症状もあるため、発見が遅れがちです。

小刻みな震えが多くの場合で初期症状として見られるため、家族は日常で細かな変化に気づけるかが重要です。

少しでも異変を感じた場合は、脳神経内科に受診するのをおすすめします。

末期症状

パーキンソン病が末期症状まで進行すると、運動機能は顕著に低下し、患者は日常生活で多くのサポートが必要になります。

たとえば、全身の筋肉が硬直したり震えが増えたりし、歩行や立ち上がりが困難になるケースが大半です。

精神的な影響も無視できず、不安や抑うつを感じた結果、認知機能の低下も進行してしまいます。

また、認知機能の低下から認知症へと発展しやすいのがパーキンソン病の特徴でもあります。

さらに運動機能の低下から、嚥下(えんげ)障害になったり呼吸困難につながったりするのです。

関連記事:特定疾病ってどんな病気?【PART2】~16特定疾病について解説!~

パーキンソン病で痰吸引が必要な理由

パーキンソン病は末期症状まで進行すると痰が絡みやすいため、痰吸引をしなければいけません。

パーキンソン病の方に痰吸引が必要な理由は、以下のとおりです。

- 呼吸困難を防ぐため

- 食事の飲み込みにくさを防ぐため

- 誤嚥性肺炎を防ぐた

「痰吸引をしないとどうなるのか」気になる方は、ぜひ参考にしてください。

呼吸困難を防ぐため

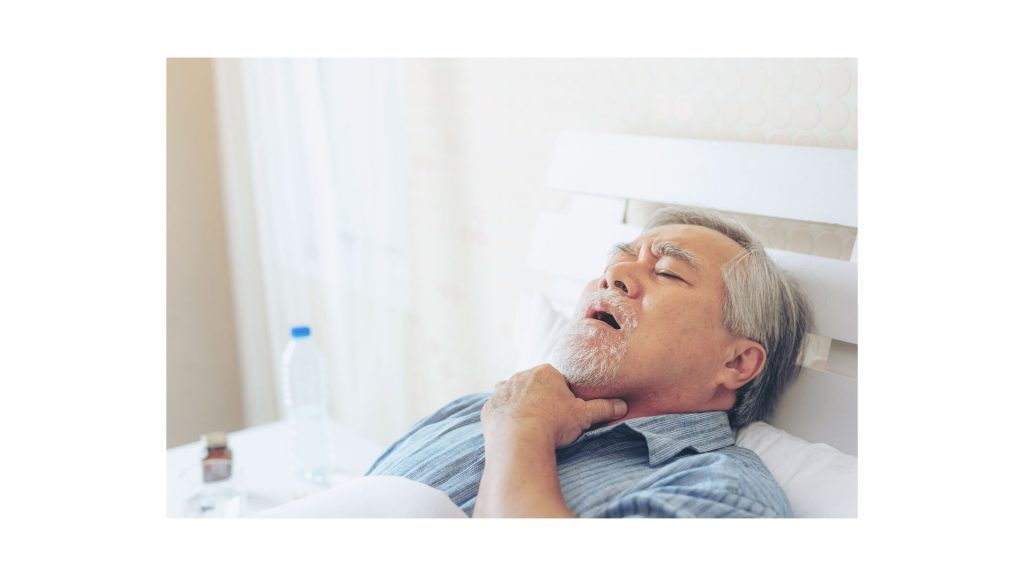

パーキンソン病の患者は、痰が気道を塞いでしまい呼吸困難になるのを防ぐために痰吸引が必要です。

パーキンソン病の方は運動機能の低下により、喉や気道の筋肉の動きが制限され、痰が気道に溜まりやすくなります。

とくに、寝たきりの状態や動きが制限される状況では、痰が溜まりやすく、呼吸困難のリスクが高まるのです。

呼吸が十分にできないと、全身の酸素供給が不足し合併症を引き起こす可能性があります。

痰吸引は、気道をクリアに保ち、呼吸をスムーズにするための重要な手段なのです。

定期的な痰吸引は、慢性的な呼吸器の問題を未然に防ぐための予防策としても重要です。

食事の飲み込みにくさを防ぐため

パーキンソン病の方にとって、食事の飲み込みにくさは日常生活に大きな影響を及ぼすため痰吸引をする必要があります。

パーキンソン病が進行すると嚥下機能が低下し、食事が飲み込みにくくなったり、むせたりする症状が見られます。

食事の飲み込みにくさはパーキンソン病になった高齢者にとって、大きなストレスとなり認知症へと発展する可能性を高めてしまうのです。

食事の楽しさを損なわないためにも、食事前に痰吸引をしておくと、スムーズに食べ物を飲み込みやすくなります。

パーキンソン病が進行し、合併症につながらないよう介護者や専門家による嚥下機能を定期的に評価しておきましょう。

関連記事:高齢者がむせるのを予防するには?原因や家族ができる支援策を紹介!

誤嚥性肺炎を防ぐため

パーキンソン病の方は、誤嚥性肺炎のリスクが高いため、痰吸引をして気道の清潔さを保つ必要があります。

誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物が誤って気道に入って生じる肺炎です。

パーキンソン病の方は筋肉の制御が困難になるため、嚥下機能に影響が出るケースが多く、誤嚥性肺炎の原因となります。

誤嚥性肺炎を予防するためにも、痰吸引はリスクを軽減するための重要な方法の1つとなるのです。

定期的に痰吸引をしておくと、気道の清潔さが保たれ、誤嚥の可能性を減少できます。

関連記事:老人ホームにおける誤嚥性肺炎の予防対策|主な原因や現場での課題も解説

そもそも痰吸引は自分や家族ができるのか

パーキンソン病の高齢者を在宅で介護している方にとって「自分(または家族)が痰吸引しても良いのか」が気になるでしょう。

しかし痰吸引は医療行為に該当するため、自分や家族が実施するのは原則禁止されています。

ここからは痰吸引を自分や家族が実施してはいけない理由や、実施可能なケースについて解説していきます。

自分や家族が痰吸引するのは原則NG

痰吸引は医療行為に分類されるため、専門的な知識と技術を必要とします。

一般的には自分や家族が痰吸引をするのは「喀痰吸引等制度」により制限されています。

自分や家族が実施すると誤って気道を傷つけたり、感染症のリスクを高めたりするリスクがあるため、医療従事者による適切な処置が必要なのです。

ただし、痰吸引が療養を目的にしており、不定期かつ家族でなければ対応できないなどの条件を満たしていれば、例外として痰吸引が実施可能です。

自分や家族が痰吸引を実施する際は、厚生労働省の「家族が行う「たんの吸引」に関する違法性阻却の考え方」をご覧ください。

介護職員でも実施可能な喀痰吸引の概要

介護職員による痰吸引は、2012年の法改正により「喀痰吸引等研修」を修了した介護職員であれば実施可能になりました。

喀痰(かくたん)吸引等研修とは、痰吸引だけでなくチューブを通して栄養を胃や腸に投与する経管栄養の知識が身につく研修です。

しかし介護職員が独自の実施が認められたわけではなく、あくまで医師や看護師との連携などが条件となります。

なお、介護職員による喀痰吸引は、扁桃腺の周辺を指す咽頭(いんとう)の手前までと制限されています。

つまり、介護職員だけでなく医療従事者と連携がパーキンソン病の支援策として重要な要素となるのです。

大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。

参考:厚生労働省「介護職員等による痰の吸引等の実施のための制度について」

参考:厚生労働省「喀痰吸引」

パーキンソン病と肺炎を乗り越えた事例

パーキンソン病だけでなく肺炎を患っており、話したり食べたりするのが難しかった方が痰吸引などの治療を通じ、乗り越えた事例を紹介します。

【要介護者と相談者の属性】

- 要介護者:82歳男性(K様)

- 相談者:K様の娘様

- 要介護者の症状:パーキンソン病、認知症、嚥下障害、肺炎

相談内容

K様の娘様は、24時間体制の医療措置が必要な状況から父親が入居していたグループホームから退去勧告があり、ご相談の連絡がありました。

父親のK様は肺炎だけでなく、パーキンソン病や嚥下障害などもあったため、膀胱留置カテーテル(尿バルーン)をしておりました。

K様は筋肉の衰えから、自分で歩行できていたのに完全に車椅子での移動となり、寝たきり生活にまで発展したのです。

娘様は「もう一度体を動かせるようになってほしい」「食事の楽しみを味わってもらいたい」との思いから老人ホームへの入居を希望されました。

痰吸引できる老人ホームを案内

K様は肺炎の症状が無事回復し、退院の許可が出たため、弊社は老人ホームを探し、見学を案内しました。

多くの施設で受け入れが難しい状況でしたが、24時間交代制の訪問看護に対応している住宅型老人ホームを見つけ、娘様に案内する結果になりました。

案内した住宅型老人ホームの施設長様も「ご入居様第一」の考えを重視しており、娘様も「ここなら安心できる」と思える老人ホームが見つかったのです。

関連記事:住宅型有料老人ホームの問題点を紹介【入居前の方必見】

肺炎の悪化と実施した治療内容

娘様が安心できる老人ホームが見つかりましたが、K様の肺炎は悪化してしまいました。

K様は再度入院する事態になった一方で娘様は「病院ではなく老人ホームで自宅のような過ごし方を送ってもらいたい」との希望がありました。

娘様は父親のK様の回復を辛抱強く待ち、1カ月半後に無事退院し希望していた住宅型老人ホームに入居できたのです。

住宅型老人ホームに入居してからは、理学療法士によるリハビリを通し、動かなくなった体のケアが念入りにおこなわれました。

パーキンソン病の影響もあり、話したり食べたりするのも困難でしたが、こまめな痰吸引を実施した結果、ゼリー状であれば食べられるまで回復しました。

K様と娘様ともに面会を通じて話せる機会に大変満足され、在宅復帰に向けてリハビリに励んでおります。

なお、いいケアネットでは、老人ホーム探しのための「入居無料相談」を受け付けています。

「パーキンソン病の症状が重く、入居が断られないかが心配」と考える方も含め、気軽にご相談ください。

パーキンソン病で痰吸引できる介護施設をお探しの方はいいケアネットにご相談を!【まとめ】

パーキンソン病の方にとって、痰吸引は呼吸をスムーズにし、誤嚥性肺炎を防ぐために重要です。

とくに、パーキンソン病は運動機能の低下によって痰が溜まりやすいため、定期的かつ適切なケアが必要です。

しかし、痰吸引は専門的な知識と技術が求められるため、自分や家族が実施するのは原則禁止されています。

痰吸引が可能な介護施設を探している方は、専門のサービスやネットワークを活用すると、適切なサポートを受けられます。

家族の介護に不安がある場合は、ぜひ専門家に相談してみてください。

パーキンソン病の高齢者を受けている老人ホームをお探しの方はこちらから

監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行

一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。