日本は現在、老年人口と呼ばれる65歳以上の高齢者の割合が25%を超え、4人に1人が高齢者という時代になっています。高齢化に伴い、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」の割合も増加しており、深刻な社会問題となっているのが現状です。

本記事では、老老介護の割合や現状について解説します。高齢者同士の介護による問題点や解決策もまとめているので、老老介護について理解を深めたい方は参考にしてください。

「いいケアネット」では、大阪を中心に有料老人ホームや介護施設の情報を掲載しています。有料老人ホームや介護施設に関する情報は「いいケアジャーナル」で紹介しているので、施設選びにお悩みの方はご覧ください。

老老介護とは

老老介護とは、高齢者の介護を高齢者が行うことを言います。また高齢者とは65歳以上の方のことを言い、主に65歳以上の高齢の夫婦や親子、兄弟などがそれぞれ介護者や被介護者となることを言います。

日本における老老介護の割合

日本の老老介護について知るためには、現状を理解する必要があります。ここでは、老老介護の割合について、以下3つの観点から解説します。

- 老老介護の現状

- 老老介護における割合の推移

- 老老介護における介護者の続柄

老老介護について理解を深めたい方は、参考にしてください。

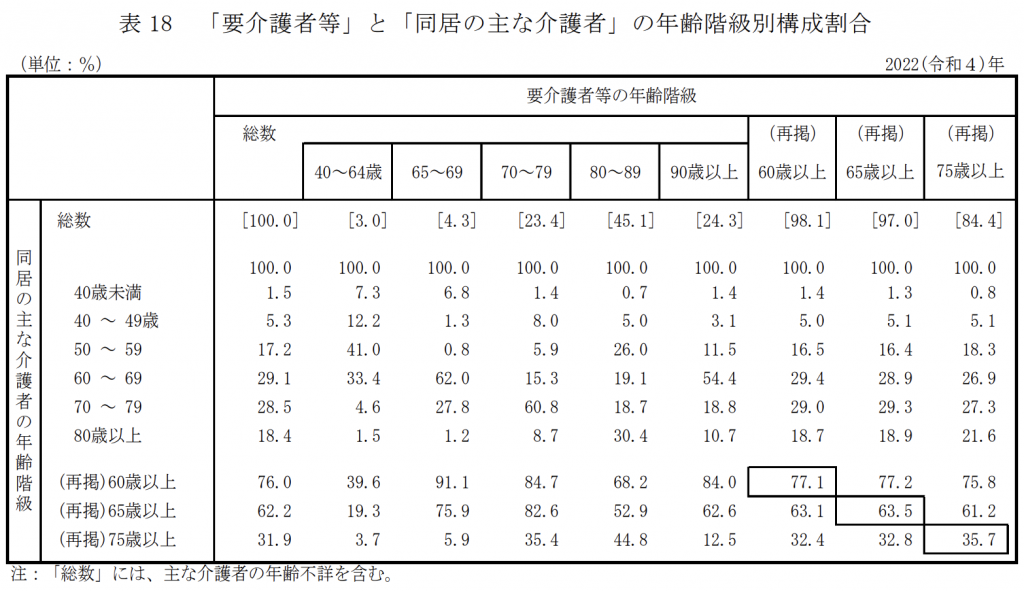

老老介護の現状

日本における老老介護の割合は、半数以上を占めています。厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、要介護者と同居している主な介護者における年齢別の割合は、以下の

結果となりました。

| 同居している主な介護者 | 要介護者の年齢 | ||

| 60歳以上 | 65歳以上 | 75歳以上 | |

| 60歳以上 | 77.1% | 77.2% | 75.8% |

| 65歳以上 | 63.1% | 63.5% | 61.2% |

| 75歳以上 | 32.4% | 32.8% | 35.7% |

日本における高齢者とは、65歳以上の方をいいます。つまり、高齢者同士の介護状況は、6割以上を占めていることがわかります。

参照:厚生労働省|2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況

老老介護における割合の推移

日本における老老介護の割合は、増加傾向にあります。厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、年齢の組み合わせ別老老介護の割合は、以下のように推移しています。

引用:厚生労働省|2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況

年次推移で見ると、老老介護の割合はいずれの年齢階級でも上昇傾向です。実際に、65歳以上の老老介護は、2019年に59.7%だったのに対し、2022年には63.5%と3.8%増えています。高齢化に伴い、老老介護は今後とも増加することが考えられます。

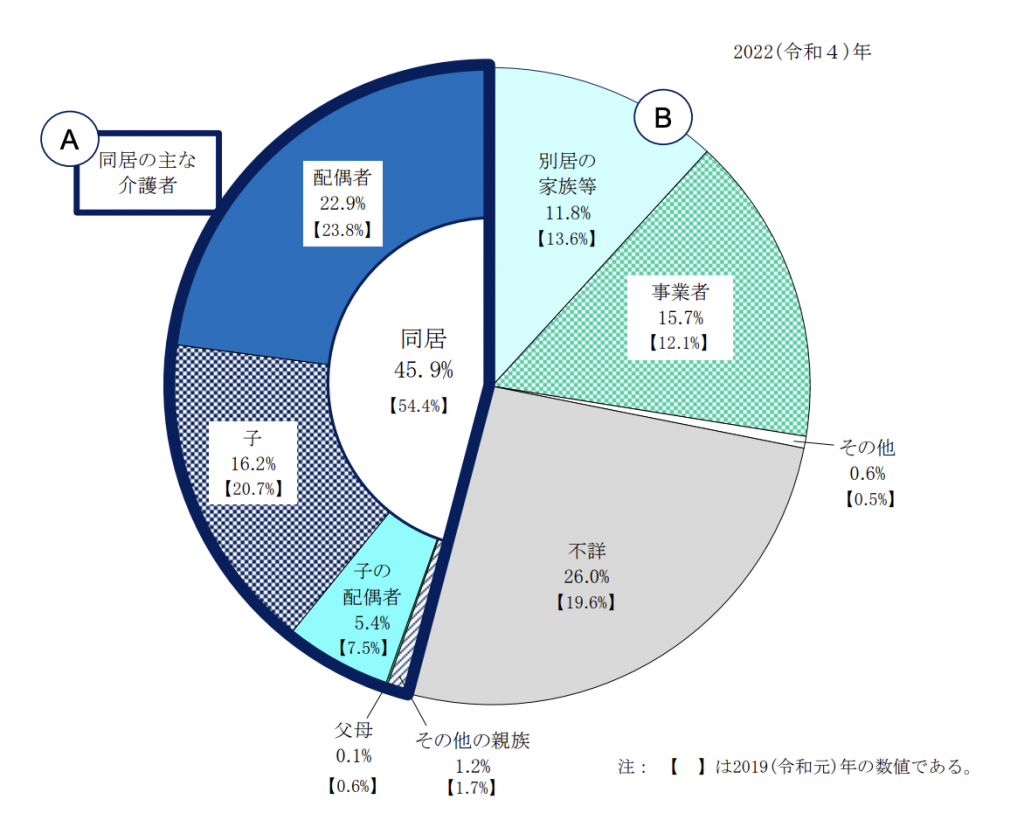

老老介護における介護者の続柄

老老介護における介護者の続柄は、配偶者が多い傾向です。厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、介護者の続柄構成の割合は以下のとおりです。

引用:厚生労働省|2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況

配偶者に次いで、同居の子どもが多く、主に同居者が介護をしていることがわかります。また、同居している介護者の性別割合は、以下の結果となりました。

| 男性 | 31.1% |

| 女性 | 68.9% |

結果からもわかるように、老老介護では同居者の負担が大きく、性別で見ると女性の方が介護者の割合は多い傾向にあります。

参照:厚生労働省|2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況

老老介護が必要となった主な原因

老老介護が増えた原因には、社会環境の変化が考えられます。高齢者同士の介護が必要となった主な原因は、以下の3つです。

- 認知症高齢者が増える可能性がある

- 健康寿命と平均寿命に差が生じている

- 核家族化が進んでいる

以下で、詳しく解説します。

認知症高齢者が増える可能性がある

老老介護が必要となった主な原因の一つには、認知症高齢者の増加が考えられます。日本の高齢者における認知症の全国患者数は、2025年に600万人~700万人に達するといわれているためです。

厚生労働省の「厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、要介護の主な原因は、認知症が23.6%ともっとも多いことが報告されています。高齢化に伴い、認知症患者は今後も増えると想定されているため、老老介護の割合も増加すると考えられます。

参照:国立大学法人 九州大学|認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究

参照:厚生労働省|2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況

健康寿命と平均寿命に差が生じている

老老介護の原因には、健康寿命が関わっています。健康寿命とは、健康的に生活できる期間のことです。平均寿命と健康寿命の差が大きいと、介護や支援が必要な生活を送る期間が長くなります。

厚生労働省の「「健康寿命の令和4年値について」によると、2022年(令和4年)において、男性の平均寿命は81.05年で、健康寿命は72.57年です。また、女性の平均寿命は87.09年で、健康寿命は75.45年となっています。

平均寿命と健康寿命との差は、男性が8.48年で、女性は11. 64年です。つまり、日本では男女ともに10年前後にわたり持病により介護や支援が必要な生活を送っていると考えられます。健康寿命と平均寿命の差が生じている点も、老老介護が必要となった背景です。

▼健康寿命の意味や延ばす方法については、以下で詳しく解説しています。

関連記事:健康寿命とは何か簡単に解説!平均寿命との違いや日本の取り組みも紹介

核家族化が進んでいる

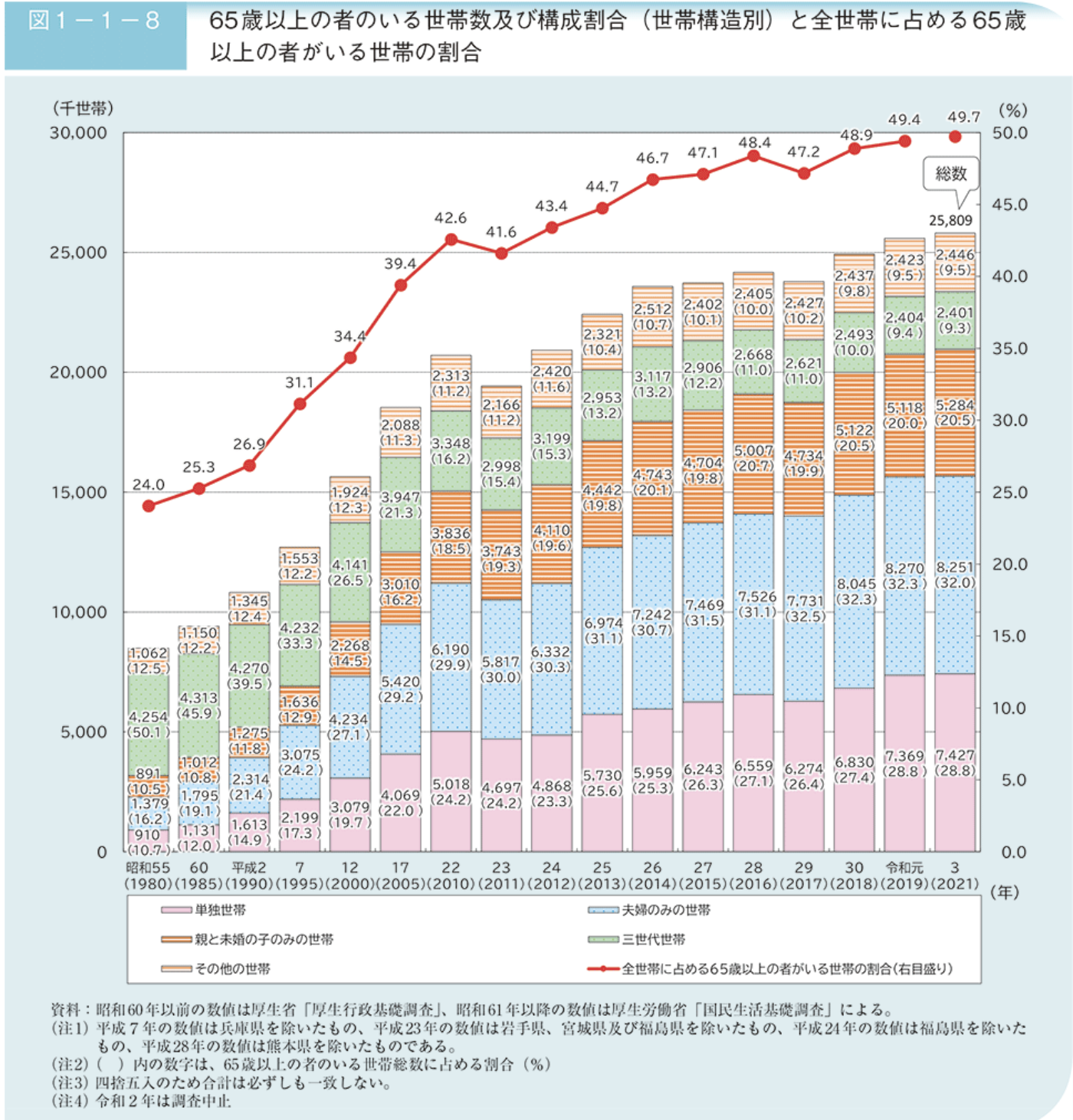

老老介護が必要な原因には、家族構造の変化も影響しています。日本では、核家族化が進んでいるため、子どもや孫との同居となる三世代世帯は、減少傾向にあるためです。

内閣府の「令和5年版高齢社会白書(全体版)」によると、65歳以上で夫婦のみ世帯の割合は、3割を占めています。

1980年(昭和55年)では、三世代世帯の割合は5割を占めていたのに対し、2021年(令和3年)では1割を満たしていません。三世代世帯の割合は年々減少している傾向から、今後も老老介護は増えると考えられます。

老老介護の問題

老老介護は増加傾向ではあるものの、深刻な社会問題となっています。高齢者同士の介護による主な問題点は、5つです。

- 介護疲れによる共倒れ

- 家計の圧迫

- 認認介護の可能性

- 家事の負担

- 高齢者虐待リスク

老老介護の現状をもとに、問題点を見ていきましょう。

介護疲れによる共倒れ

老老介護は、介護する側も身体に不調をきたして共倒れする可能性が高くなります。介護は体力的・精神的負担が大きく、いずれも高齢となれば疲労により倒れてしまう場合があるためです。

なかには、介護者も疾患を抱えながら介護するケースも少なくありません。介護につきっきりの状態の場合、介護者側が自身の治療を後回しにしてしまい、病状が悪化して介護が必要になるリスクが生じます。

介護が長期化すると年齢とともに体力は低下していくため、共倒れしてしまうリスクが老老介護の問題点といえます。

家計の圧迫

老老介護は、生活が困窮する可能性も考えられます。介護の症状が重たいほど、介護にかける時間は増えるためです。厚生労働省の「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、要介護3以上の場合、介護時間は終日~半日程度が5割以上を占めています。

とくに要介護5の被介護者の場合、約6割が終日介護をしていることがわかりました。介護に費やす時間が大きいほど、仕事をする時間は減るため、収入の確保が難しくなります。年金だけで生活しなければならず、家計が圧迫してしまう可能性が生じる点も老老介護の問題点です。

認認介護の可能性

老老介護は、認認介護に発展する点も問題といえます。認認介護とは、被介護者と介護者いずれも認知症の状態で介護することです。

認認介護では、以下の管理ができないリスクが生じます。

- お金の管理

- 食事の管理

- 服薬の管理

- 体調の管理

- 生活の管理

- 緊急時の対応

認認介護では、何かあった際に周囲に助けを求めるのも難しくなります。記憶力・判断力が低下していくため、電話のかけ方や公的サービスの利用方法などがわからなくなり、深刻な事態に発展する可能性も少なくありません。

老老介護は、当事者が気づかないうちに認認介護になってしまうケースが考えられます。

家事の負担

老老介護は、日常の生活にも支障をきたします。日頃家事をしていなかった人が介護者となった場合、炊事や掃除などの負担が増えるためです。

家事より、家事の困難さが問題となるケースも少なくありません。家事負担は、とくに男性が介護者になったときに起こる問題です。

介護サービスを利用した場合でも、家事はやってもらえないため、介護以上に負担を感じる方もいます。

高齢者虐待リスク

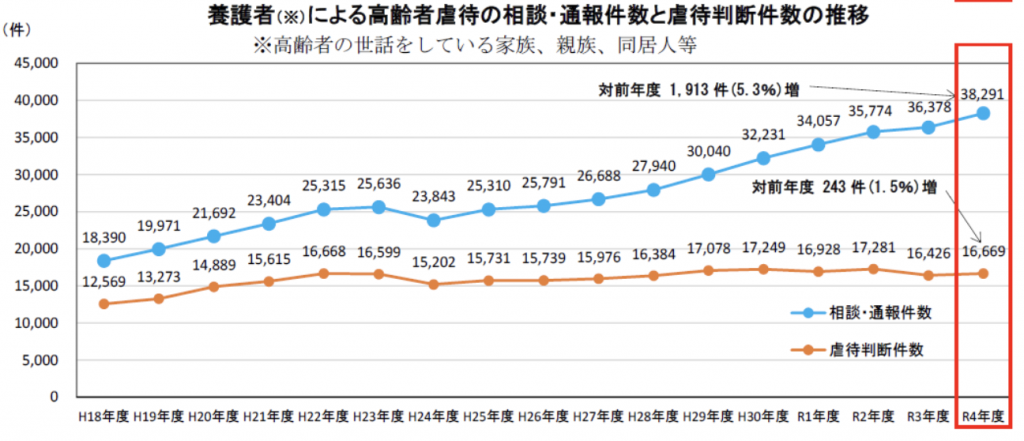

老老介護には、虐待のリスクが生じる点も問題になります。介護によるストレスが、虐待へと発展していく可能性もあるためです。

介護をすると、介護者は外出する機会が減り、社会とのつながりがなくなります。閉鎖的な空間で長期間過ごしていると、ストレス増大により虐待に発展するケースも珍しくありません。

実際に、高齢者の介護をしている家族や親族などの養護者による虐待の相談や通報件数は、上昇傾向にあります。

引用:厚生労働省|令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果

虐待相談・通報件数の増加には、老老介護も原因の一つだと考えられます。とくに介護の長期化は、虐待のリスクを高めるため、老老介護の現状を踏まえた課題解決が必要です。

老老介護問題の解決策

老老介護は今後も増加が予測されており、日本において深刻な問題です。老老介護で共倒れしないためには、問題を解決する方法を理解しておく必要があります。

老老介護における問題の解決策は、以下のとおりです。

- 地域包括センターへ相談する

- 介護サービスを利用する

- 地域住民と交流を持つ

- 施設への入居を検討する

介護サービスの利用や地域とのつながりは、老老介護の問題を解決するきっかけになります。また、共倒れしないためには、福祉施設への入居も手段の一つです。老老介護の問題に直面した場合は、介護者と被介護者いずれの負担を減らすための方法を家族で話し合いましょう。

なお、大阪を中心に多数の高齢者向け介護施設の情報を掲載している「いいケアネット」では「入居無料相談」を受け付けております。老老介護の解決策として施設入居を検討している方は、お気軽にご相談ください。

▼老老介護の具体的な解決策については、以下で詳しく解説しています。

関連記事:老老介護の解決策とは?共倒れを防ぐ方法を先人の知恵袋から紹介

まとめ

老老介護の推移は上昇傾向で、日本では深刻な社会問題となっています。高齢者同士が介護する状態のため、共倒れのリスクが生じるだけでなく、ストレスにより虐待に発展する可能性も少なくありません。

老老介護の問題を解決するためには、公的サービスの利用や施設への入居などがあります。共倒れしないためにも、現状を踏まえた上で課題解決へ向けた対策を話し合っておきましょう。

大阪を中心に、多数の高齢者向けの介護施設の情報を掲載する「いいケアネット」では、老人ホームに関する疑問やそれにまつわる情報を「いいケアジャーナル」で随時更新中です。

監修者 一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長会 斉藤 正行

一般社団法人全国介護事業者連盟理事長。立命館大学卒業後、複数の介護関連企業で要職を歴任し、日本介護ベンチャーコンサルティンググループを設立。講演活動やメディア出演も多数。